パワハラ(パワーハラスメント)は、2019年5月29日に「パワハラ防止法」として法律化されました。

現在は、その内容の精査が進められ、2020年6月より大企業に対して、その措置が義務付けられています。

「今の業務において、パワハラと呼ばれるような行為はあるのだろうか」

「パワハラが原因で起こった裁判や事例について知りたい」

こんな悩みにお答えします。

この記事ではパワハラの定義から、どのような行為がパワハラとなるのかその具体例、実際に裁判が発生した事例などについて解説していきます。

目次

パワハラの定義

厚生労働省では次の①〜③の要素をすべて満たすものを職場のパワーハラスメントの概念としてまとめています。

- 優越的な関係に基づいて(優位性を背景に)行われること

- 業務の適正な範囲を超えて行われること

- 身体的もしくは精神的な苦痛を与えること、または就業環境を害すること

つまり、パワハラとは、有利な立場の人間が指導の範囲を超えて、第3者や職場環境に対し悪影響を及ぼすことになります。

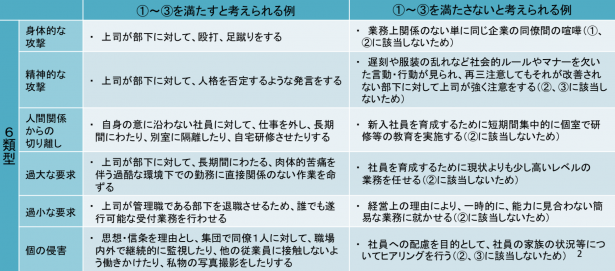

また、パワハラにあたる行為は、下記のように6つに分類できます。

参照-雇用環境・均等局 パワーハラスメントの定義より-

パワハラに当たるような行為

では、パワーハラスメントにあたる6つの分類について、どのような行為がパワハラに当たる可能性があるのでしょうか。

具体的な例をご紹介します。

「身体的な攻撃」

・指導に熱が入り、手が出てしまった。

・カッとなって、物を投げつけ怪我をさせてしまった。

・提出した書類で頭を叩いた。

「精神的な攻撃」

・バカ、役立たず、死ねなどの暴言を吐く。

・大勢の前で叱咤する。

・机や物を叩いて威圧的な行動を取る。

・給料泥棒、辞めてしまえ、など社員としての地位を脅かす。

「人間関係からの切り離し」

・特定の社員のみを会議に参加させない。

・歓送迎会など、社内の行事に呼ばれない。

・誰もいない個室でずっと仕事をさせる。

「過大な要求」

・経験もなく、十分な指導も行わないまま新しい業務に就かせる。

・緊急でもない業務で休日出勤を強いる。

・休日の就業間際に、大量の業務を翌出社日までに終わるように指示する。

「過小な要求」

・本来の業務をさせずに放置する。

・本業とは関係のないことばかりをさせる。

「個の侵害」

・しつこく飲み会の場に誘う。

・休日の過ごし方など業務に関係のないことを必要以上に聞く。

など

パワハラの6つの分類については、下記の記事で動画付きで解説しています。

»【動画付き】パワハラ(パワーハラスメント)の定義と6つの分類

実際にパワハラが起こった場合には、何をすればいいのか

実際に会社の中で、パワハラが起こってしまった場合はすぐに対策を打つ必要があります。

なぜなら、パワハラの行為を放置しておくと、パワハラ被害者の休職や退職といったもの職場環境の悪化、生産性の低下などの影響が出てしまうからです。

「そうは言ってもパワハラに対して具体的に何をすればいいのかわからない」と思うかもしれません。

次にパワハラの予防策と効果についてご紹介します。

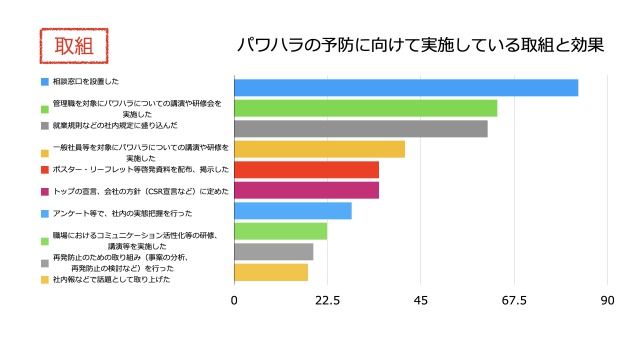

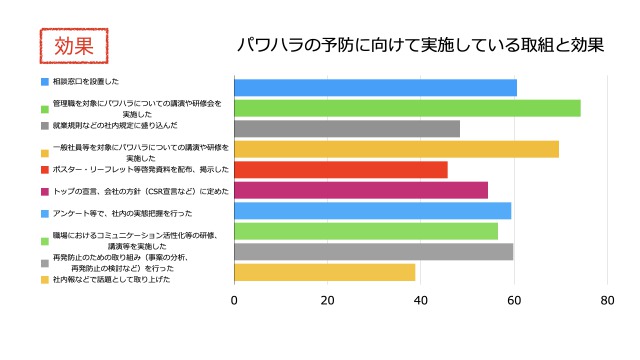

パワハラの予防に向けて実施している取組と効果

-参照:厚生労働省 職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書より-

この図は、調査をした企業(2394社)のパワハラ予防・対策の取り組みを図で表したものです。

実際に各企業が実施している取り組みは以下の通りです。

- 相談窓口を設置した(82.9%)

- 管理職を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した(63.4%)

- 就業規則などの社内規定に盛り込んだ(61.1%)

- 一般社員等を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した(41.2%)

- ポスター・リーフレット等啓発資料を配布、掲示した(34.9%)

- トップの宣言、会社の方針(CSR宣言など)に定めた(34.9%)

- アンケート等で、社内の実態把握を行った(28.3%)

- 職場におけるコミュニケーション活性化等の研修・講演等を実施した(22.4%)

- 再発防止のための取り組み(事案の分析、再発防止の検討など)を行った(19.1%)

- 社内報などで話題として取り上げた(17.8%)

「相談窓口の設置」が最も割合が多く、全体の8割の企業が行っています。それに続いて、管理職向けの研修や講習(63.4%)、就業規則の改定(61.1%)、一般社員向けの研修や講習(41.2%)となっています。

パワハラ予防・対策の取り組みの効果

-参照:厚生労働省 職場のパワーハラスメントに関する実態調査報告書より-

各企業のパワハラの予防の取り組みに対する効果は、次の通りです。

- 相談窓口を設置した(60.6%)

- 管理職を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した(74.2%)

- 就業規則などの社内規定に盛り込んだ(48.4%)

- 一般社員等を対象にパワハラについての講演や研修会を実施した(69.6%)

- ポスター・リーフレット等啓発資料を配布、掲示した(45.7%)

- トップの宣言、会社の方針(CSR宣言など)に定めた(54.4%)

- アンケート等で、社内の実態把握を行った(59.4%)

- 職場におけるコミュニケーション活性化等の研修・講演等を実施した(56.5%)

- 再発防止のための取り組み(事案の分析、再発防止の検討など)を行った(59.8%)

- 社内報などで話題として取り上げた(38.8%)

最も効果があったとするのが、「管理職向けのパワハラについての講演や研修」(74.2%)、そして、「一般職向けのパワハラについての講演や研修」(69.6%)、「相談窓口の設置」(60.6%)と続いています。

このデータを見ると、パワハラの対策として、最も効果的なものが研修やセミナーといった人材教育であると厚生労働省でも謳っていることも納得ができます。

パワハラ対策の研修や講演について詳しく知りたい人は、下記の記事も併せてご覧ください。

»【徹底解説】パワハラの研修、セミナー、講演を講師の立場から紐解く

パワハラを通報したいときはどうする?

パワハラを慢性的に受け、その被害について通報したい場合はどうすればよいのでしょうか。

この場合の通報は、パワハラを行った人物に復讐をしたい、損害賠償を求めたいというパターンになります。このような対処を希望する場合は、弁護士事務所に通報をすることをおすすめします。

「そこまではしなくてもまずは相談したい」と思っている人もいらっしゃるかもしれません。その場合は、信頼できる上司やパワハラ上司のさらにうえの上司、会社の相談窓口、社外の専門家などへ相談してみてください。

補足:労働基準監督署には通報できない!?

労働問題の相談といえば、労働基準監督署を想像されるかもしれません。

しかし、労働基準監督署に通報したとしても、パワハラ問題は解決することはありません。

労働基準監督署は、労働基準法に基づき、労働条件や職場の安全衛生の改善や指導、労災保険の給付などを業務として行う場所であり、職場のいじめや嫌がらせに対処するところではないからです。

»【パワハラ相談窓口】知らないと損をする労働基準監督署の3つの知識

次は実際にパワハラ行為が法的に認められた事例、認められなかった事例についてご紹介します。

パワハラが認められた事例

パワハラが実際に裁判において認められた事例についてご紹介します。

「松蔭学園事件」

女性教員Xが、本来の業務である授業を外され、職員室内での隔離、仕事が与えられないまま4年半にわたる別室の隔離、5年以上にわたる自宅研修などの命令、一時金の不支給などを行なった。

違法かつこれらの行為により精神的苦痛を与えたとして、高校を経営する学校法人は600万円の損害賠償義務を負った。

「川崎市水道局事件」

Xの長男であるAが水道局の職員として勤務を開始した後、水道局工事用水課がXに対し水道工事を行うため、土地の貸し出しを求めたが、Xはこの要求を断ったため、工事費が増加してしまった。その後、Aが同じ課に異動した際に上司など複数の者から嫌がらせを受け、自殺に至った。

安全配慮義務違反により、慰謝料等の損害賠償が認められた。

「恵和会宮の森病院(雇止・本訴)事件」

病院Yに準社員として期間の定めのある労働者として雇用されたXが、3回目の契約期間満了の際に、笑顔がないなどの理由により、雇用契約が更新されなかった。

笑顔がない、などの理由による雇い止めは、合理性・相当性に欠け、無効であり、不法行為に該当するとして、20万円の慰謝料および5万円の弁護士費用の支払いを命じた。

「A保険会社上司(損害賠償)事件」

Xは、A社のサービスセンターで勤務していたが、その職場の上司に「意欲がない、やる気がないなら、会社を辞めるべきだと思います」などと書かれたメールをX本人と職場の同僚に送った。

メールの内容に関して、許容範囲を超え、相当性を欠き、不当行為に該当。賠償金額として5万円を負った。

「国・静岡労基署長(日研化学)事件」

Xは、医薬品の製造販売会社にて勤務をしており、新たに上司になった係長に営業成績や仕事の進め方につちいて、厳しい言葉を浴びせていた。その後、Xは体調不良を起こし、仕事にも支障が出るようになった後、自殺した。

上司の言動により、部下は過剰な心理的負荷を受けたとして、部下の精神障害発症および自殺行為は、業務に原因があると判断。労働保険給付の不支給処分を取り消した。

「国・京都下労基署長(富士通)事件」

A社に勤務していたX(女性)が、精神障害の発症が職場における同僚からのいじめとそれに対して適切な措置がA社においてとられなかったということに原因があるとし、京都府補償給付不支給処分の取消しを求めた。

Xに対して同僚の女性社員のいじめや嫌がらせは、いわゆる職場内のトラブルというものであるが、単純な悪ふざけといったレベルではなく常軌を逸した悪質なひどいいじめ、嫌がらせともいうべきものである。

具体的には、社内のメールシステムにおけるXに対する悪口、個人ではなく集団による誹謗中傷、社としていじめのような事実を知り得ながらも具体的な措置を施さないばかりでなく、逆にXのいじめを助長するような殴ったり蹴ったりする真似ごとなど。

「美研事件」

Y社では、医療的な効用を詳細に述べたセールストークマニュアルを従業員に配布し、高額商品を販売する会社であった。しかし、資格もなくそのようなマニュアルを作成することは許されないため、Y社に対する苦情は国民生活センターへも寄せられていた。

このことについて、疑問を呈していたY社従業員のXは上司に質問などをするも、Y社からのいじめ、退職強要からうつ病などを発症したため、Y社に対し慰謝料の支払いを請求。

Y社は不法行為にあたるとして慰謝料請求が認められた。

「今川学園木の実幼稚園事件」

Y学園が経営する幼稚園に勤務していたXが、その幼稚園のA園長から、中絶を迫られたり、退職を強要されたりことを理由に、A園長及びY学園に対して、それぞれ損害賠償を求めた事案。

A園長による一連の行為、たとえば妊娠ことは仕事ができない状態を自ら作り出したとし、無責任であるという旨の非難行為は妊娠を理由とする中絶の勧告、退職の強要や解雇であり、当時の雇用機会均等法8条(現行法9条)の趣旨に反する違法な行為であると認められた。

パワハラが認められなかった事例

パワハラが実際に裁判において認められなかった事例についてです。部下が上司から嫌がらせなどを受けて、損害賠償を求めたとしても必ずしも認められる訳ではありません。

「損保ジャパン調査サービス事件」

Xは、入社後に対人トラブルを多数起こしており、始末書もいくつか提出している中で、上司Yから注意を受けるようになった。(ただし、YはXの直属の上司ではない)

その後、XはYから「てめえ、何様のつもりだ。責任をとって自分から会社を辞めると言え」といった退職強要や「家族にも迷惑がかかるそ」といった脅迫的な言動、嫌がらせやパワハラにより部署移動を命じられ、XはPTSD(心的外傷後ストレス障害)を患い休職をせざるを得ない状態になったとして、損害賠償を求めた。

今回の退職強要や脅迫的行為のような事実は、被告(上司Y)において認められず、人事異動においても十分に合理性があったとし、原告(X)の請求は認めれらなかった。

「懲戒処分無効確認等請求控訴事件」

社会福祉法人(「被告法人」)に雇用されていた原告が、出勤停止の懲戒処分通知を受けた際、理事(「被告理事」)からパワーハラスメントを受けたとして慰謝料100万円の支払を求めた。

一審は、被告理事の「即日懲戒解雇致します。」「重大な服務規程違反ですから、懲戒解雇の重大な理由ですから、即日懲戒解雇ですよ。」と言った発言はパワーハラスメントに当たらないとして慰謝料請求を棄却した。

これは、出勤停止を命じられた原告がそれに応じなかったため、発言したものであり、理由なくパワーハラスメントが行われたということには至らなかった。なお、原告が言い渡された懲戒処分については、正しい手続きを踏んだものではないものとされ、無効とされている。

参照-厚生労働省 あかるい応援団 裁判例を見てみよう より-

まとめ

今回は、パワハラの定義から事例、裁判にもなった判例についてご紹介しました。

パワハラのような行為は、単なる「いじめ」にとどまらず、人格否定による名誉毀損などにも発展する可能性もあります。

とはいえ、全て会社が守ってくれるかといえば、そうではありません。

最終的には、「自分の身は自分で守る」という腹づもりでいることが大切です。

パワハラ体験者がおすすめする退職代行サービス3選【まとめ一覧あり】

失敗しないための転職サイト・転職エージェント選び【まずは行動】

あなたらしい人生を取り戻す方法

パワハラ・モラハラで悩むすべての人のために書き上げました。

年間200人を超える相談者への解決方法が凝縮された一冊です。

パワハラ・モラハラから抜け出し、自信を取り戻すために必要なものは、この本にすべて揃えました。